|

住房保障定义

一、住房保障定义

本报告认为,保障的本质含义是救助。住房保障是政府对社会成员中无力参与市场竞争者、以及竞争中的失败者进行的居所救助,是社会保障体系的一个组成部分。

第一,住房保障是社会保障的一部分,保障程度与整个社会保障理念有关,以基本保障为基础的社会保障体系决定了我国的住房保障也只能是低水平的基本保障。保障的本质含义是救助,是保障 “人人有房住”,而不是保障“人人有住房”。

以基本保障为基础的社会保障体系决定了我国的住房保障也只能是低水平的基本保障。保障的本质含义是救助,是保障 “人人有房住”(即可以满足其享受社会基本的、最低标准的住房需求),而不是保障“人人有住房”(即拥有住房资产并享受资产升值效益)。

第二,不能将“住房保障”泛化为包括中等收入群体的“住房普遍福利”,保障住房的主要形式是廉租房,经济适用房政策和双限商品房政策是在特定阶段实行的住房政策,随着经济和社会背景的改变,这两种住房政策应该逐步淡出,而不应该作为住房保障的内容而长期存在。

第三,住房保障应面向城镇常住人口而不仅仅是户籍人口。人力资本是城市经济发展的重要资源,为城市经济增长做出贡献的是城镇常住人口而不仅仅是户籍人口,住房保障是实现人力资本提升的必要条件,有利于城市产业结构的升级和城市社会经济的可持续发展。

由于“二元”制度的存在,目前住在城镇范围内的居民并不都是当地城市户籍人口,城镇范围内的土地不完全是国有土地,城镇范围内的住房也不全是国有土地上的住房,农村人口、集体土地、集体土地上的住房与城市户籍人口、国有土地、国有土地上的住房同时存在于城镇范围,这决定了我国城镇住房保障制度绝不能够仅仅面对城市户籍人口和他们所住的房屋。

改革开放20余年,我国经历了快速城镇化过程,城镇化水平从1978年的17.9%提高到2006年末的43.9%,城区范围迅速向郊区蔓延,全国地级城市建成区面积由2000年的22439平方公里增加至2006年的33660平方公里。在城市建成区的飞速扩展中,农地被迅速征用进行建设,而拆迁安置相对麻烦的村落则被保留下来,形成了城镇建成区范围内大大小小的城中村。也就是说,城镇范围内的全部住房分为两种性质:一是建在国有土地上的城镇住房;二是建在集体土地上的城中村住房。这两种性质的住房都是城镇常住人口的住房供给源。

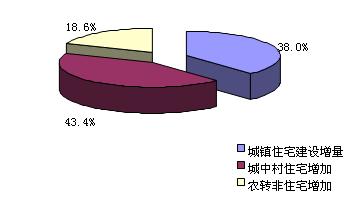

图3 2000-2005年城镇范围内住房增量分布

注:图中城镇住房建设增量=城镇住房竣工量-城镇住房拆迁量

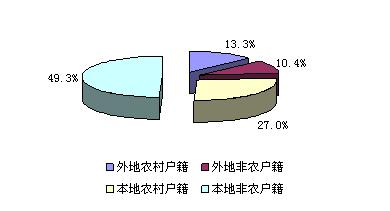

在城镇范围内居住的是城镇常住人口。按照户籍划分,我国城镇常住人口可分为四类(见图4):本地农村户籍人口27%、本地非农户籍人口49.3%、外地农村户籍人口13.3%、外地非农户籍人口10.4%。

从户籍来看,占近30%比例的本地农村户籍人口,由于拥有自己的宅基地,显然不应该再在城镇住房保障体系内考虑。而占城镇总人口70%份额的本地非农户籍人口、迁移人口中究竟多大比例能够成为城镇住房保障对象,本报告将根据住房的具体情况和实际的住房支付能力分析确定。

图4 2005年我国城镇人口按户籍划分的构成

网友评论 更多评论

相关链接 | |

人民大学发房产报告称明年爆发式调整 2008-12-07 10:36

REICO房产报告显示:北京地价一年涨一万多元 2007-01-25 09:37 仲量联行第三季度房产报告 中心商铺租金涨两成 2006-10-13 07:43 亚太房产报告:上海楼市投资开发潜力亚洲第一 2006-09-14 10:22 全球房产报告称伦敦房价最贵 民众难有私宅 2006-09-01 13:49 两岸房产报告:办公室北京居冠 店面以台北夺魁 2006-09-01 13:37 全球房产报告称伦敦房价最贵 民众难有私宅 2006-09-01 03:55 京城楼市八卦榜:媒体误读央行房产报告 2005-09-07 09:09 |

新浪房产发表的文章

- 我国城镇住房保障范围和保障方式研究 2009-01-20 16:27

- 中国房地产报告-宏观经济和政策环境 2009-01-20 16:26

- 中国房地产市场报告摘要 2009-01-20 16:22

- 3季度三大重点区域房地产投资增幅下降 2009-01-20 16:18

- 三大重点发展区域商品房新开工面积变化 2009-01-20 16:18

- 2009年房地产市场形势预测 2009-01-20 16:18

- 2008年 东中西地区房地产市场分析 2009-01-20 16:18

- 浅谈全球经济危机下的中国电影院市场发展趋势 2009-01-20 15:35